相続税対策として注目されている「相続時精算課税制度」が、2024年1月から大きく改正されました。

「難しそう」「専門家じゃないとわからない」と思っている方も多いかもしれませんが、

実は今回の改正で、制度がより使いやすくなったのです。

この記事では、今回の改正ポイントと、その活用方法についてわかりやすく解説します。

そもそも相続時精算課税制度って何?

親や祖父母から生前に贈与を受けた財産を、贈与時には贈与税を軽く済ませ、

相続が発生したときに、その贈与分をまとめて相続財産に加えて税額を計算する仕組みです。

つまり、「今は安く贈与して、相続時に精算する」という制度です。

2024年の改正ポイントはここ!

従来の制度では、「相続時精算課税制度を選択すると、年間110万円の基礎控除が使えない」

というデメリットがありました。

しかし、2024年1月の改正により、毎年110万円の基礎控除が適用されるようになりました!

これにより、少額の贈与であれば課税されず、申告も不要になるケースが増えます。

使いやすさが格段にアップしたのが大きなポイントです。

誰が使えるの?対象者は?

- 贈与者:60歳以上の父母・祖父母など直系尊属

- 受贈者:18歳以上の子・孫など直系卑属

住宅取得資金や教育資金の援助にも活用でき、若年層への資産移転がしやすくなります。

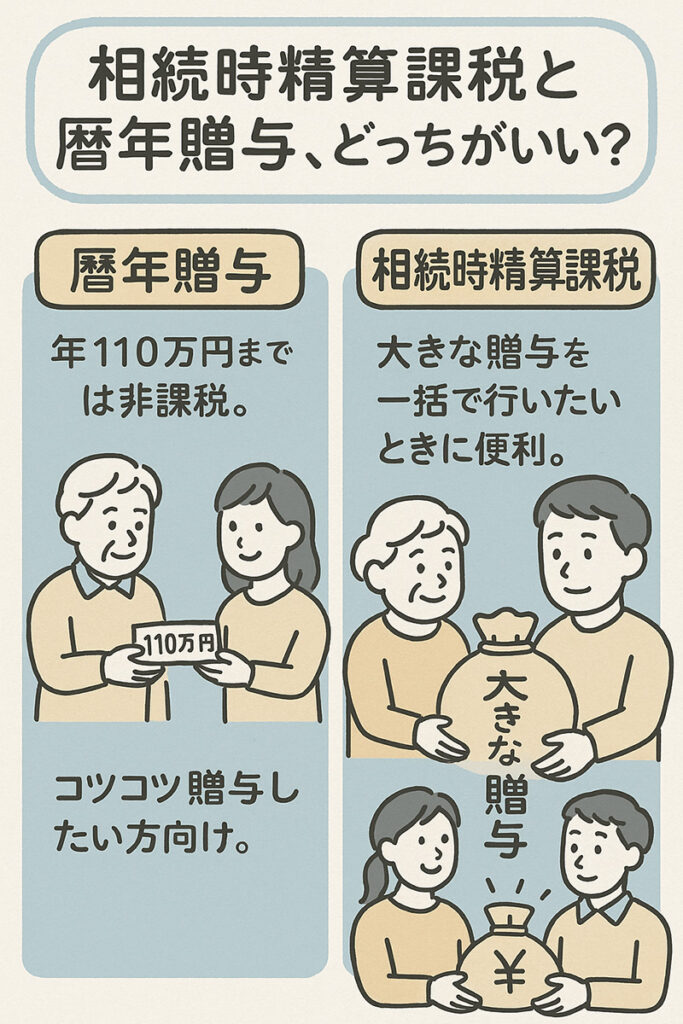

相続時精算課税と暦年贈与、どっちがいいの?

それぞれにメリット・デメリットがあります。

- 暦年贈与:年110万円までは非課税。コツコツ贈与したい方向け。

- 相続時精算課税:大きな贈与を一括で行いたいときに便利。

今回の改正で、両制度の選択肢が増えたとも言えます。

制度を正しく理解して上手に活用しよう

2024年からの改正により、相続時精算課税制度は「使いやすくなった制度」へと生まれ変わりました。

ただし、一度制度を選択すると取り消しはできません。

ライフプランや資産状況を踏まえて、専門家とも相談しながら活用するのが安心です。

贈与や相続のタイミングをうまく活かし、将来のトラブルを防ぎましょう。